この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

目次

1. 本記事の目的

本記事は、都市の低炭素化を促進していくためのマスタープランとなる「低炭素まちづくり計画」において、取組の参考となりそうな事例を国内外から集めてきたため紹介します。

2. 低炭素まちづくり計画とは

都市の低炭素化に関する課題やニーズは、大都市と中小都市、寒冷地の都市と温暖地の都市等それぞれの都市によって多種多様であり、取り組むべき施策も自ずと異なるものです。このため、地域の実情に精通した市町村が、地域の真の課題やニーズを精査した上で、本計画を作成することが重要です。

加えて、都市の低炭素化を促進には、併せて社会経済活動全般における取組が不可欠です。そのためには各市町村の目指すべき将来の都市像や具体的な取組を提示し、低炭素化に向けた取組を後押しすることが重要となります。各市区町村ごとの「低炭素まちづくり計画」を定めることで、各市町村において関係者間で共有することができます。以上のことから、しっかりとした低炭素まちづくり計画を策定することは、各市区町村において重要であると言えます。

次章から、「エネルギーの効率的利用の促進」「緑の保全・創出とヒートアイランド対策の推進」「環境に配慮し た交通環境の整備」の三つの観点から、事例を紹介していきます。

3. エネルギーの効率的利用の促進

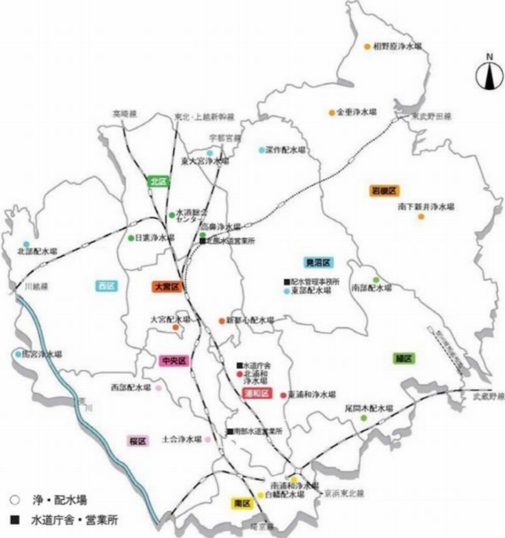

①大都市の水道を利用した小水力発電

120万人の人口を抱えるさいたま市の水道局が小水力発電に積極的に取り組んでいます。その内容は浄水場から送られてくる水を分配するための配水場の中に水車を設置して、100kW以下の発電設備を市内の各地域に展開するというものです。これはすでに稼働している5カ所を合わせると700世帯分の電力を供給する能力があります。

さいたま市は「水道事業長期構想」の中で、配水場の水圧を利用した小水力発電を施策の1つに掲げています。まだ小水力発電を実施していない配水場が4カ所あり、今後も導入計画を推進して発電量を増やしていくようです。自己託送により、電気の供給箇所と需要箇所をできるだけ近付けることで、電気の「送電損失」を減らすことができます

②電気の口座化

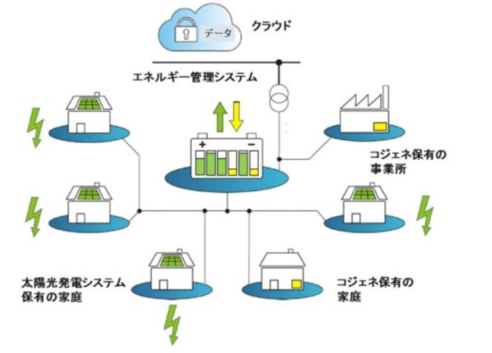

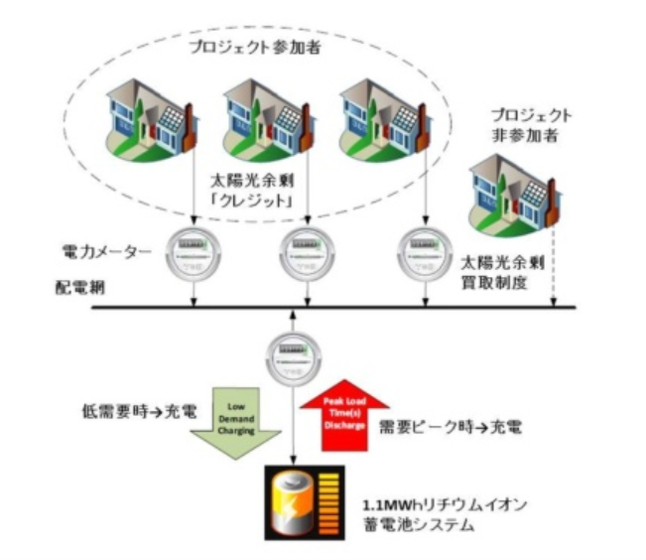

ドイツでは、需要家が各自で設置した比較的小型の蓄電池を補完するために大型蓄電池を共有する試みも始まっている。エネルギー関連のサービスプロバイダーである独ビージーは、2016年1月、顧客が屋根などに設置する太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせた新システム(BEEGY Solar Power + Goal)を売り出した。太陽光で発電した電力を自宅に置いた小型蓄電池を活用しながら自家消費することでエネルギーコストを削減する。そして、自宅の蓄電池がカラになっても、外部にある大型蓄電池から電力の供給を受けられる。宅内と外部の蓄電池を併用することで、エネルギーの利用効率をさらに高めるという発想だ。オーストラリアでは電力会社のシナジーが蓄電池のシェアリングを目指した実証実験に着手した。大型のコンテナ型Liイオン蓄電池システムを設置し、太陽光発電を所有する需要家が余剰電力を大型蓄電池に貯蔵すると、蓄電量に応じてシナジーから「クレジット」がもらえる。蓄電池を放電させて電力を消費した場合には、持っているクレジットをシナジーに支払う。

電力会社の電力価格が上昇しているドイツやオーストラリアで、家庭に2~7kWhの小型蓄電池と組み合わせて太陽光発電を利用する試みが進んでいます。 家庭用蓄電池の主流であるLiイオン蓄電池の価格は高く、本格的な普及にまではまだ時間がかかるという見方が多いです。そこで出てきた考え方が、よりコスト面で有利な大型蓄電池を電力会社などの事業者の負担で地域に設置し、需要家がその蓄電池の容量を小分けして、銀行口座のようにして使う試みであります。これは、自ら蓄電池を持たなくても太陽光発電の自家消費率の向上等によりエネルギー消費を最適化し、コストダウンにつながることとなります。

例えば、ドイツのストロームバンクは、MVVエネルギーが所有する配電網内にコンテナ型Liイオン蓄電池を設置し、それを地域の太陽光発電システムを所有する家庭と熱電併給システムを所有する4事業所で共有しています。

③大型蓄電池シェアリング

ドイツでは、需要家が各自で設置した比較的小型の蓄電池を補完するために大型蓄電池を共有する試みも始まっています。

エネルギー関連のサービスプロバイダーである独ビージーは、2016年1月、顧客が屋根などに設置する太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせた新システム(BEEGY Solar Power + Goal)を売り出しました。太陽光で発電した電力を自宅に置いた小型蓄電池を活用しながら自家消費することでエネルギーコストを削減します。そして、自宅の蓄電池がカラになっても、外部にある大型蓄電池から電力の供給を受けられます。宅内と外部の蓄電池を併用することで、エネルギーの利用効率をさらに高めるという発想です。

オーストラリアでは電力会社のシナジーが蓄電池のシェアリングを目指した実証実験に着手しました。大型のコンテナ型Liイオン蓄電池システムを設置し、太陽光発電を所有する需要家が余剰電力を大型蓄電池に貯蔵すると、蓄電量に応じてシナジーから「クレジット」がもらえます。蓄電池を放電させて電力を消費した場合には、持っているクレジットをシナジーに支払います。

④ドイツにおけるパッシブハウスの推進

ドイツで16年11月に閣議決定した地球温暖化対策の長期計画では、建築物の温室効果ガス排出量を30年に1990年比66~67%減と大幅な削減目標を掲げています。この計画では、新築や既存の建築物について、2050年までに建物のエネルギー需要を最低限に抑え、どうしても必要なエネルギーは再生可能エネルギーで賄うとしているどうです。

パッシブハウスとは、独パッシブハウス研究所が1991年に規定した性能認定基準をクリアした省エネに優れた建物のことで、断熱材や高性能な窓、熱を逃がさない換気システムが導入されています。日本では、業務・家庭部門のエネルギー消費量が大きく増加し、全エネルギー消費量の約3割を占めています。そのため、建築物の省エネ対策を抜本的に強化することが必要不可欠になっています。

以上の動きを受け、国土交通省が所管する「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(建築物省エネ改正法)」が昨年2019年月16日に施行されました。

4. 緑の保全・創出とヒートアイランド対策の推進

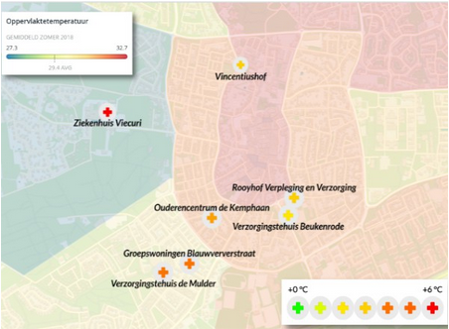

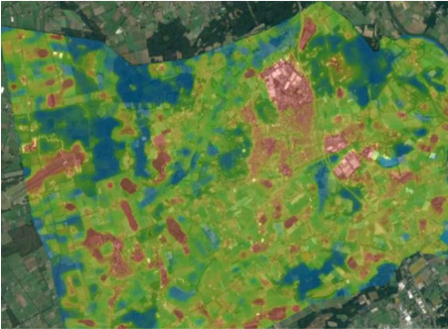

①AIで衛星画像データを解析、高温地点を可視化

蘭ロッテルダムを拠点とするスタートアップ企業Soboltによって開発された。「HeatAlert(ヒート・アラート)」は、人工知能(AI)が衛星画像データなどを解析することで、地表の温度をマップで可視化し、都市部でのヒートアイランド現象を予測するツールです。

「HeatAlert」は、ディープラーニング(深層学習)の手法によって、地表を撮影したマルチスペクトル熱赤外(TIR)衛星画像データや気象データなどを解析します。高温となっている地点を200メートル四方の高解像度でマップ化するとともに、今後1週間のヒートアイランド現象の発生を予測する仕組みです。

Soboltでは、行政機関や地方自治体らに向けて、「HeatAlert」による解析結果をカスタマイズし、その解析レポートを2500ユーロ(約30万2000円)で提供します。各地域の都市計画やヒートアイランド対策、高温対策などに役立てられています。

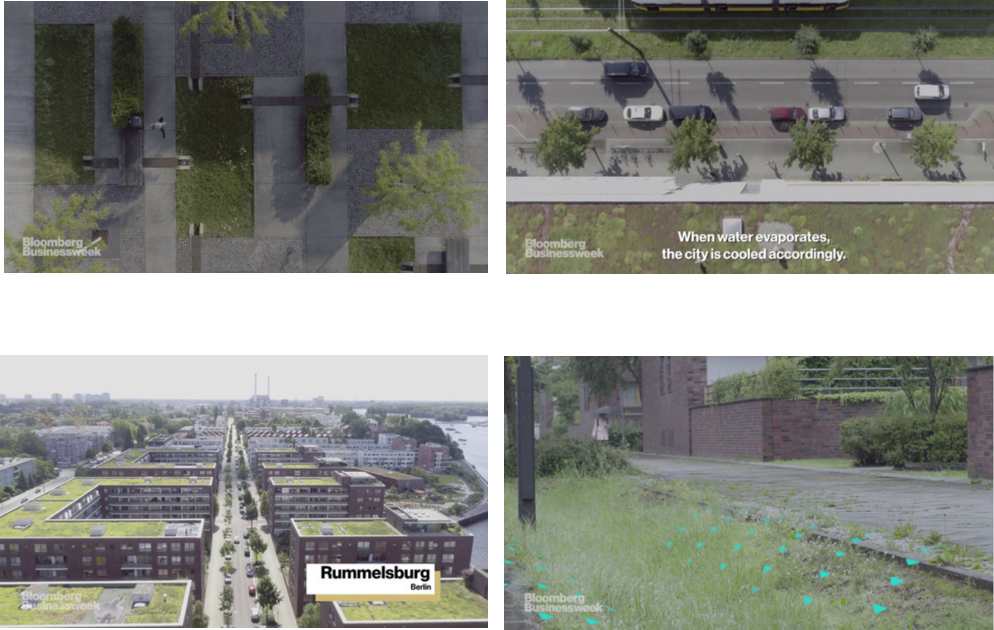

②「スポンジシティー」構想

「ヒートアイランド現象」の主な原因とされるアスファルトやコンクリートと共生するための「スポンジシティー」構想が、ベルリンでは都市部の開発に取り入れられています。「スポンジシティー」における基礎的な考えは、自然環境における雨水の循環を模倣し、 「雨水を都市部に残しておく」というものです。その理由は水の蒸発により、都市部の気温が下がるからであります。

どうやって水を都市部に残すのかというと、建物の表面を緑で覆い、道路の脇などに溝を掘って雨水を溜めておけるようにします。これにより、通常の都市よりも多くの水分を保てるようになり、都市部の温度を下げられるようになるというわけです。

ベルリン東部のルンメルスブルクは、20年前から「スポンジシティー」構想の大規模事例となっています。道路脇には小さな溝が掘られており、地面に降り注いだ雨水が流れ込むように設計されています。

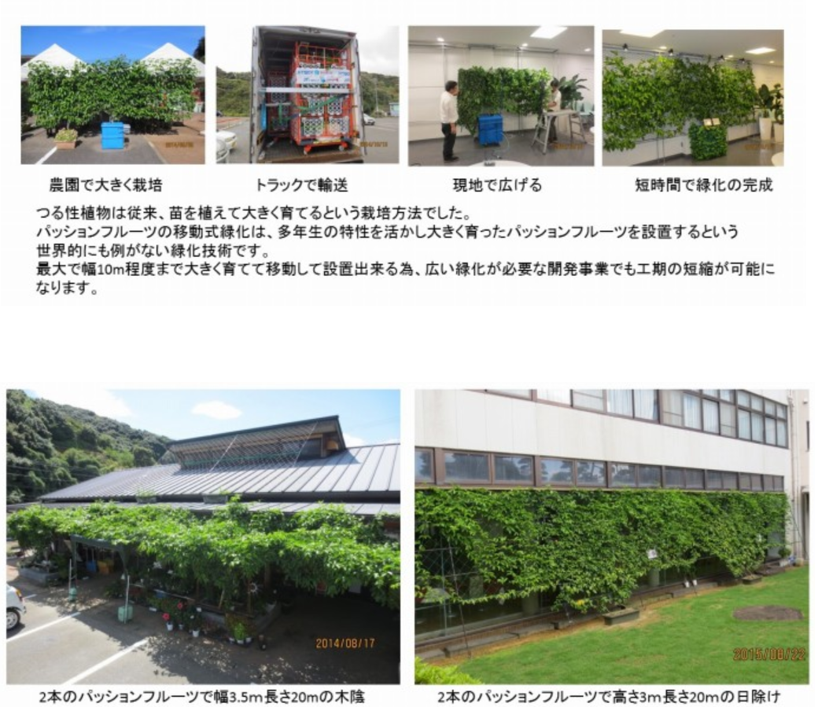

③移動式IoT緑化シェードによる猛暑対策ソリューション

鈴田峠農園(長崎県大村市)は1月23日、「三菱電機アクセラレーションプログラム 2019」において、都市のヒートアイランド緩和を実現する「移動式IoT緑化シェードによる猛暑対策ソリューション」を提案し、最優秀スタートアップ企業に採択されたと発表しました。植物はCO2を吸収し大きく成長、枝葉で作られる広い木陰は大気を冷やします。枝葉に散水すると気化熱が発生し、冷気が作られ風が起こります。この自然原理を活用し、鈴田峠農園の緑化シェードによるヒートアイランド対策は提案されました。

具体的には、パッションフルーツの移送式緑化(特許番号:第5590537号)であり、都会の暑さ対策やヒートアイランド現象、地球温暖化防止に役立つ、広い木陰を短時間で作るシェード緑化の一つです。

5. 環境に配慮し た交通環境の整備

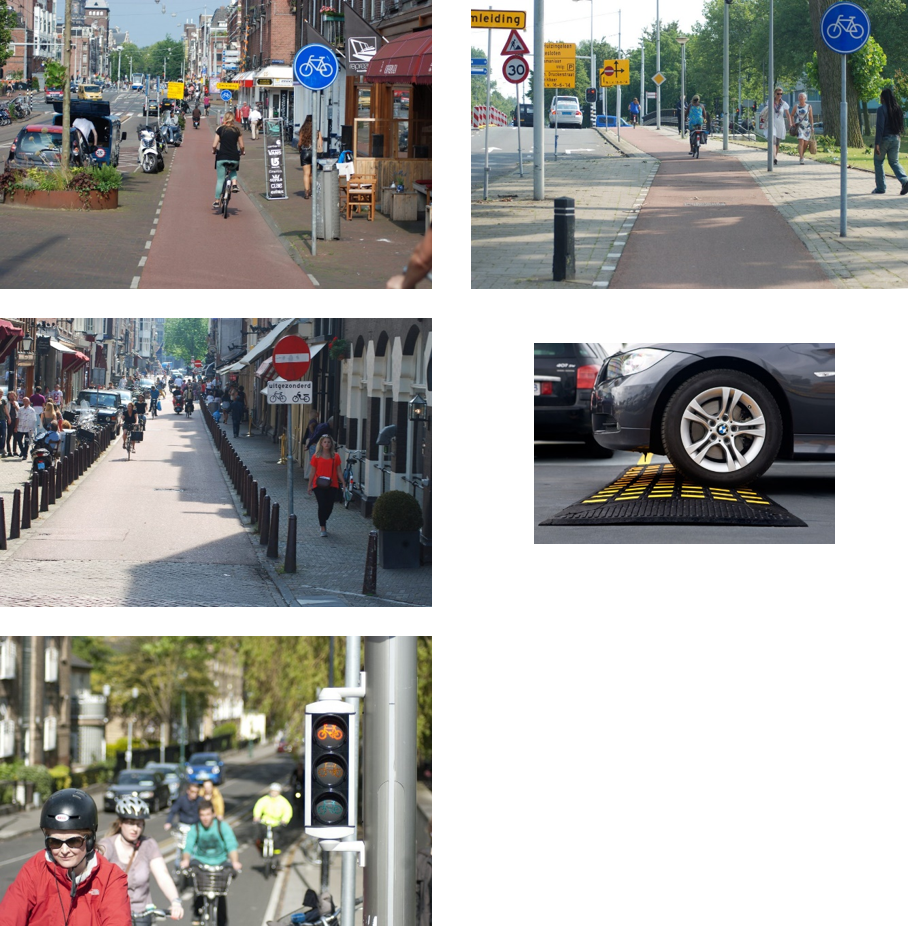

①自転車先進都市であるアムステルダムの施策

環境に配慮した交通環境を整備するためには、ソフトモビリティである自転車の普及を押し進めるべきです。オランダの首都アムステルダムでは、自転車先進都市として有名であり、主に五つの施策を行っています。

一つ目は、街の全域に自転車道を整備することです。二つ目は、自転車道と自動車道、歩道を分離することです。三つ目は、車道をなくして車の乗り入れを禁止することです。アムステルダム中心部の4分の1は、車道そのものをなくすという、大胆な整備を行なっています。四つ目は、車の速度制限を自動アシストすることです。車道の一部を隆起させた「ハンプ」で、車の減速を促したり、生活居住区ではわざと曲がりくねった道にすることで、速度制限を自動アシストしています。五つ目は、自転車専用信号機を設置することです。

②チリで電気バスの本格運用

チリ政府は、中国のBYD製の電気バス100台を調達し、2018年12月16日にサンティアゴのトランサンティアゴ(首都圏公共交通システム)で運行を開始しました。電気バス導入に際しての入札に当たり、ファイナンスと運行は別会社とされました。どちらかの不正があった場合に、一方を入れ替えられるよう柔軟性を持たせているのです。

今回導入される電気バスは、全長12メートルで最大乗客数は81人で、150キロワット(kW)のモーターが2つ積載されており、3~4時間の充電で最大250キロまで走行可能となります。ディーゼルエンジンを使用したバスと比較して、運転コストが最大76%削減できます。加えて、エアコン、フリーWi-Fi、USBポート、防犯カメラ、障がい者用のアクセスプラットフォームが搭載されています。チリ政府は電気バス導入により、エネルギー効率を高め、空気汚染や騒音を減らし、その結果として市民の健康を守り経済を成長させることを目指しています。

U-Mapでは、お仕事の依頼を承っています。

詳しくは、こちらから!