この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です。

目次

1. 本記事の目的

病院の分析には、財務指標を使用し定量的に分析を行うことも必要である一方で、多面的に超優良病院および優良病院の状況を把握するために、テキストベースでの定性的な分析も行う必要があります。

今回は、分析対象として急性期病院から大垣市民病院を選出しました。メールでのインタビューにご協力いただき、関係者の方には非常に感謝しています。

2. なぜ大垣市民病院なのか

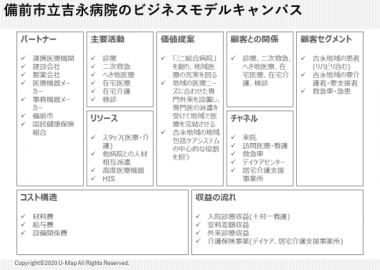

選出した理由としては、医業収支比率が107.0%と平成27年度から4年連続で100%を超えており、安定して超優良病院に該当することに加え、メールでのインタビューの機会が得られたため、一次データを活用することが可能なためである。なお、メールでのインタビューには、大垣市民病院の庶務課にご協力頂いた。

3. 大垣市民病院の概要

大垣市民病院は、昭和34年に当時岐阜県厚生農業協同利用組合連合会立病院であった西濃病院が大垣市に譲渡され、設立された病院です。当院が所在する西濃圏域医療圏は、岐阜県の西南端に位置し、大垣市と海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町、関ヶ原町)、安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)、揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)からなります。圏域の人口はおよそ36万人、そのうち65歳以上の人口は10万人超です。

医療圏域において200床以上の病床を有する医療機関は、本病院のほかに大垣徳洲会病院(大垣市)および博愛会病院(垂井町)、西美濃厚生病院(養老町)、揖斐厚生病院(揖斐川町)があります。計画によると、揖斐厚生病院と西濃厚生病院は、急性期機能と回復期機能を有する病院へ再編される予定であるため、県が策定する地域医療構想においても、本病院が圏域の急性期医療の中心的役割を担うことが求められているのです。

大垣市民病院の規模は、一般病床が857床(うち67床は休床)、結核病床が40床、感染症病床が6床です。一般病床には、救急病棟30床(休床4)、ICU(集中治療室)12床、NICU(新生児集中治療室)12床(休床3)、GCU(回復治療室)12床が含まれています。

患者数については、令和元年度の外来患者数が499,057人、入院患者数が217,733人です。職員配置については、7対1看護体制を導入しています。また、本病院院はDPCの特定病院群(旧Ⅱ群)です。

4. 大垣市民病院の収益構造

大垣市民病院の医業収支比率が良好な理由は、収益構造という観点から見て、全部で四つ存在します。一つ目は、入院患者1人1日あたり収益が平均と比較し非常に高いというという点です。二つ目は、外来患者1人1日あたり収益が平均と比較し非常に高いというという点です。三つ目は、職員給与費対医業収益比率が急性期病院全体の平均より約25ポイントも低いことです。四つ目は、薬品費やその他の材料費、減価償却費の医業収益比率が比較的高いということです。

これらの収益構造の特徴を、大垣市民病院のHPおよび病院改革プラン等の二次データおよびメールインタビューによる一次データより分析します

5.大垣市民病院の分析

①一つ目の特徴

大垣市民病院の収益構造の特徴の一つ目としては、入院患者1人1日あたり収益が平均と比較し非常に高いというということが挙げられます。これにより、急性期病院全体の平均と比較した場合に低い病床利用率をカバーしていると見られます。収益が高い一つの要因としては、手術が必要な高単価の入院患者が多いということがある。平成20年度の診療報酬改定により、難易度の高い手術の診療報酬点数が大幅に引き上げられた。そのため、急性期病院においては、いかに難易度の高い手術を多く行うか、が収益性を挙げる鍵となっています。

本病院では、平成30年度の入院手術件数が12,114件と、主にがん分野での実績を積み上げる等大きな強みを有しています。そのため、他地域から広くがんを中心とした患者が集まることとなり、高単価の高度な医療を患者に施すことができるのです。病院内にがん相談支援センターを設けていることも手術が必要な患者の選別に一役買っていると言えます。

また、米国のIntuitive Surgical社製の腹腔鏡手術を支援する内視鏡下手術支援ロボットである、ダヴィンチサージカルシステム(da Vinci Surgical System)を導入した前立腺がんの手術件数を重ねていることも大きいです。

このロボットの導入により、術者は内視鏡からの3Dのハイビジョン映像を見ながら最大15倍の拡大視野のもと、体内に挿入された手術器具を専用のコントローラーを用いて遠隔操作で動かし手術を行うことが可能となっています。

患者としては、傷や出血が少ないという低侵襲性が本ロボットによる手術のメリットです。本病院では、ダヴィンチ手術チームを結成し、2014年5月から2017年12月までに180件のロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術を施行する等、ロボット手術による実績を積み上げています。これにより、ダヴィンチによる手術なら大垣市立病院、という名声を得ていると見られます。これらの取り組みの結果として、本病院は厚生労働省より2020年4月1日高度型がん拠点病院の指定を受けました。全国に約300か所ある地域がん拠点病院に対して「高度型」は47病院のみであり、岐阜県初の指定病院となったため、今後も患者は増加すると見られます。

収益が高いもう一つの要因として考えられるのは、DPC機能評価係数が高く診療密度も高いことです。これは、手術後に早期退院できるようケースワーカーと共に積極的に退院支援を行っているためです。平均在院日数が短くなった結果として、DPC機能評価係数が高く、入院診療単価が高くなっています。

②二つ目の特徴

収益構造の特徴の二つ目は、外来患者1人1日あたり収益が平均と比較し非常に高いというという点です。本病院は地域を代表する基幹病院であり、その特性上、市外の患者が全体の半数以上を占めるなど、外来患者数が1日2,000人超と非常に多いのです。その結果、外来患者比率が高くなっています。また、外来での手術や通院治療センターでの抗がん剤治療など、高度で専門的な外来診療を行っているため、外来診療単価も高くなっています。

③三つ目の特徴

三つ目は、職員給与費対医業収益比率が急性期病院全体の平均より約25ポイントも低いことです。これは、他の病院と比較し特別に職員給与が低いということではなく、収益力が高い結果、結果として職員給与費対医業収益比率が低いということです。

④四つ目の特徴

四つ目は、薬品費やその他の材料費、減価償却費の医業収益比率が比較的高いということです。薬品費が高い理由は、薬を院内処方で行っているためです。患者としては、調剤薬局で薬を処方されるより、手間という視点で院内処方される方が満足度は高い一方、病院側としても薬価差益を得ることができます。

また、減価償却費が高い理由は、前述のダヴィンチの導入により、リース資産の減価償却費が高くなっているためです。ダヴィンチの導入費用は5年間リースで4億4,480万円(「岐阜新聞」2014/3/22)であり、非常に高額です。しかし、高度な医療を行うためには最新機器への投資は継続的に必要となるため、本指標が高いことは当然のことです。

⑤その他の特徴

以上挙げた四つの特徴の他に、収益性の面で全体的に関わる大垣市民病院は紹介率や逆紹介率を高めるための施策を数多く行っています。紹介率とは他の医療機関から紹介された患者の割合であり、逆紹介率は他の医療機関へ紹介した患者の割合です。これら二つの指標を重視することで、外来時に診療する顧客の選別や、病床利用率の改善に繋がります。一つ目は、院長や副院長、地域医療連携部長等が本病院への紹介件数の少ない医療機関を訪問し、病院の説明を行っていることが挙げられます。また、新規に開業した医療機関に地域医療連携証を交付するなど、地域連携の強化を図っています。これは、地域の医療機関と地域医療の機能分担を推進し、患者の為に綿密な医療連携を図ることを証明するものです。

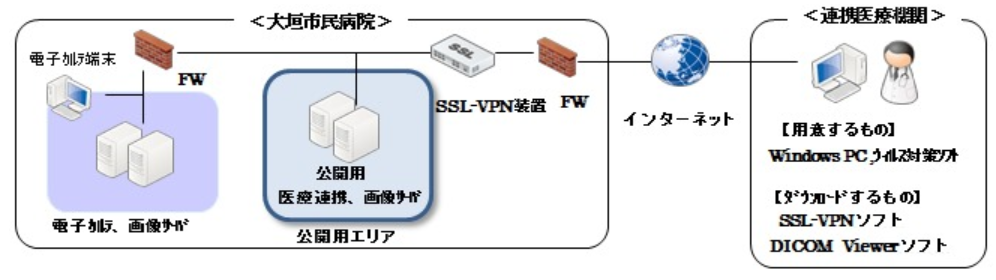

二つ目は、「Ogaki Medical Network(以下OMNet)」という医療連携ネットワークシステムの導入です。OMNetとは、電子カルテシステムで入力したオーダ情報や診療情報提供書、退院サマリ、検体検査結果及び放射線システムに入力した画像、レポート等について、インターネットを介し、かかりつけの医療機関(登録制)間で共有することができるシステムです。利用登録医総数は178名、参加同意患者総数は27,548名で、一大情報ネットワークとなっています。

OMNetを利用する大きなメリットは、地域のかかりつけ医と患者の最新情報を共有することができる点です。これにより、診療所に高度な医療機器がなくても市民病院と同じ解像度、撮影枚数の画像をかかりつけ医が閲覧可能となります。結果として、かかりつけ医は検査の重複を省くことができ、患者の負担が減少するのです。このシステムの運用が機能すると、病院の機能ごとに患者の選別を地域全体で行うことができることになります。大垣市民病院に関しても、効率的に急性期の患者を選別することができていると考えられます。

三つ目は、地域連携クリニカルパスが整備されていることです。地域連携クリニカルパスとは、急性期から回復期、慢性期まで切れ目のない治療を提供するための疾患別に作成される診療計画表のことです。これにより標準的な治療計画が明示されるため、本病院とかかりつけ医が所属する医療機関の間において情報交換を行うことで、医療内容を標準化することができます。治療の過程が分かりやすくなるという点で、地域連携クリニカルパスが整備されていることは患者にとっても非常にメリットがあるのです。結果として、地域の回復期病院や慢性期病院、かかりつけ医のいる診療所等と患者を全体最適で振り分けることができ、本病院は診療すべき急性期患者を選別することが可能となります。

地域連携クリニカルパスのイメージが上の図です。循環型とは、急性期病院で初期治療が終了した後、かかりつけ医で定期診療を行うことです。その後も急性期病院で合併症を含めた病状の精密検査などを年一回から数回と継続します。

期間限定循環型とは、初期治療終了後の急性期病院で精密検査を行う期間は一年から五年で、その後異常がない限り、かかりつけ医での診療となる型です。すごろく型とは、急性期病院での初期治療後、リハビリのため転院し、リハビリ後に必要に応じてかかりつけ医での診療となるものです。

大垣市立病院は、OMNetを中心とした地域連携の強化の取り組みにより、イメージ通りに地域連携クリニカルパスの運用を行えていると見られます。

6.大垣市民病院の事例分析からの示唆

以上事例を分析したことからも分かる通り、がん診療に特化し手術を増やしていることや、院内処方により患者の利便性を上げつつ薬価差益を得ていること等により、大垣市立病院の収益性は高いと見られます。また、大垣市立病院は急性期病院の使命の一つである高度医療を提供できる体制を、地域内の病院と連携して整備しています。この体制の整備により、高単価の患者を効率的に集め、かつ高度医療を必要としない患者を診療しないといった方策を取ることができます。

大垣市立病院単体での事例分析に加えて、大垣市全体での医療連携支援という点では、IT企業であるグレートインフォメーションネットワーク(以下GINET)や金融機関である大垣共立銀行の果たす役割が大きいのです。

GINETは大垣市や大垣商工会議所が主要株主の第三セクター(以下三セク)であり、主に大垣市内の事業者のHPの作成、運営等を行っています。そのGINETは、「西美濃のお医者さん」という地域メディカルサイトを運営しており、デジタルネイティブ層の医療の情報収集に一役買っていると見られます。

また、大垣市に本店を置く地方銀行である大垣共立銀行の役割が大きいです。その大垣共立銀行では「医業経営サポートデスクを設置しており、経営面で病院の経営計画策定や診療圏調査、資金面で設備投資等の大きな資金需要に対応する「メディケアローン」や独立開業時の「開業医アシストローン」といった部分で、大垣市の医療を支えています。こうした他産業からの支援という点でも、戦略を考える上で重要な示唆が得られました。

これらの示唆は大垣市立病院ひいては大垣市だけでなく、地域で医療を支えるという点で全国どの公共事業体や公立病院でも必要なものです。そのため、大垣市民病院の事例分析で得られた示唆を参考とし公立病院の戦略を考えます。

U-Mapでは、お仕事の依頼を承っています。

詳しくは、こちらから!